*** 本刊的行動裝置APP ,提供文字格式、文字轉語音的功能 *** 。 《遠見雜誌》創立於1986年,以「傳播進步觀念」為己任,為讀者洞察趨勢、探索未來方向;致力普及國際知識、成為與世界趨勢同步的平台,是整個華人社會中「前進的動力」。《遠見》內容包含:知名企業、人物獨家訪談、哈佛商業評論繁體中文版文章精選、國際大師連線專訪、時事看時勢…等,全面提供深度與廣度兼具的產業新知。

記取莫迪教訓,為台灣加油!

台灣從「幸運兒」到「最危險之地」 • ——《經濟學人》八年間的轉變

南渡之人,未有能北返者? • 「台灣是世界危機中心」的弔詭與思索

孔子、亞當斯密與永續發展

極端社會的生存課題

勃肯鞋如何挺過危機壯大250年的家族品牌

拜登能夠聯手普丁共同對付中國大陸嗎?

天下沒有白吃的午餐,股市也不會有

耶魯投資大師的金錢觀

亞馬遜、阿里巴巴都是我的品牌助攻手 • 隨著愈來愈多商家,透過多邊平台銷售商品,大型平台也逐漸反客為主,對商家進行類似剝削的行為,甚至與商家競爭。商家有何反制措施,能避免自己的業務,淪為為平台的牟利商品?

國際透視鏡 • 全球化的時代,世界局勢變化快速。《遠見》編輯部精讀各大外國媒體,每月精選你不能錯過的國際現象,讓你世界一把抓。

全球經濟邁向多速復甦價值回歸投資成王道

2025年,台灣進入限電 「黑燈」時代? • 2021年5月對台灣來說不平靜,除了疫情延燒,13日與17日也迎來大規模限電,影響數百萬用戶,台灣缺電已是鐵錚錚的事實,檢討能源政策也到了最終的時刻。

挽救台灣缺電危機的功臣是⋯⋯核二廠! • 核電一直是台灣電力的中堅,隨著「2025非核家園」入法,核電將走入歷史。但這兩年電力吃緊,被妖魔化的核二廠竟然成為最佳救援投手。

「雜訊」才是防疫最大破口? • 新冠病毒持續襲擊全球,連防疫模範生台灣也難倖免。行為經濟學之父康納曼攜手兩位專家,推出重量級新書《雜訊》,深刻解剖人類決策上的缺陷,能為全球疫調提供最有力的參考準則。

劉文雄三年革新孕育工研院企業DNA • 創新檢疫亭、一小時精準快篩、口罩國家隊,背後的共同關鍵字,是工研院。過去,工研院總被認為技術不接地氣,孤芳自賞於研發學術殿堂內,劉文雄卻在三年內,讓這家48年的機構,有了前所未見的文化質變。

鄭顯聰掌舵MIH領軍MIT造車時代 • 成軍僅半年,MIH聯盟截至5月底,會員達1637家;會員有新創、傳產,更不乏半導體、科技大廠。在MIH獨立前,《遠見》專訪有兩岸「汽車供應鏈教父」之稱的MIH執行長鄭顯聰,一窺教父將如何以「造車新勢力」,顛覆百年汽車產業。

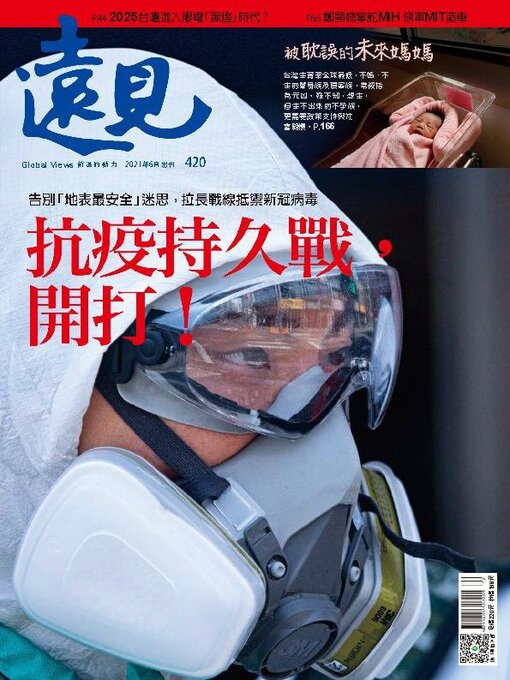

抗疫持久戰,開打!

前線吃緊!後援如何?盤點台灣抗疫戰備存糧 • (更新至5/25)

「醫護零感染失守,我承認被打趴了!」

疫苗、篩檢被法規卡關新國安產業淪口號 • 全台疫情進入警戒第三級。從華航機師、諾富特防疫旅館、萬華茶室⋯⋯,疫情有如燎原野火,甚至連防疫堡壘醫院,也相繼失守。曾經的「防疫資優生」台灣,到底怎麼了?

與病毒共存時代施打疫苗成日常 • 疫苗打了沒?或許會是接下來台灣民眾的問候語,畢竟,5月爆發的疫情,如同滾雪球般地快速蔓延全台。蔡英文總統宣示,國產疫苗7月底就能施打,但人類必須要與新冠病毒共存,似乎已是不爭的事實。

半導體廠高規格分流力守護台矽盾 • 確診人數持續增加,一般企業總能挺住,找到遠距工作的方式,但仰賴設備生產的半導體製造業,卻有程度不一的困難,該如何應變?

餐飲業疫中求生改外用挺住兩成業績 • 全國三級警戒,餐飲業拉高防疫規格,紛紛宣布暫停內用,改成外帶外送。業績瞬間急凍下,餐飲業如何挺過去?

疫情推一把遠距上課全面上線 • 5月19日起全台各級學校停課,全面實施線上教學,正當各界關心重點都在設備、頻寬、軟體時,學生心態能否適應、如何創造師生互動,都是一大考驗。

疫後台灣重啓新契機

日本無視民怨東奧就是不喊卡? • 疫情延燒下,東奧開幕倒數,日本已有八成民眾、企業領袖提出抵制,為何日本政府卻非辦不可?而地球另一端的法網與歐洲盃,為什麼能有信心舉辦賽事?

三種「人與人的連結」恐讓封城破功 • 依照各國經驗,封城模式簡單分成三種,而因為當地民情差異的影響,要因應的挑戰也大致上有三種:歐美人無法停止派對、中日韓無法停止辦公、印度與東南亞則禁不了宗教活動。

封城按表操課社會就能繼續運轉 • 封城,看似遙遠的名詞,如今卻與我們如此接近。封城後的世界會如何?《遠見》從各級政府兵推劇本,推敲出民眾的日常,若按表操課,仍能維持基本生活,只是形態樣貌改變了。

社交距離拉開人心交流要拉近 • 世紀疫情之下,你更孤獨了嗎?日本為解決疫情期間攀升的自殺率,今年2月底設立「孤獨大臣」一職;而2018年英國就曾設立類似職位。當「孤獨」成為各國正視的心理健康議題時,台灣也跟上了嗎?

台灣社會:不滿貧富不均,缺乏信任包容 • 台灣算是文明社會嗎?或許眾說紛紜,但《遠見》持續關注此議題,今年調查台灣現況,結果發現,大部分民眾肯定台灣是文明社會,但對貧富差距、社會包容等面向不滿,值得政府與大眾關注。

金融通路大變身建構差異化體驗場域

北富銀「讀冊分行」閱讀、聽說書等叫號 • 當網銀可以解決大部分的理財需求時,上銀行還能做什麼?台北富邦銀行的北台南「讀冊分行」,不僅辦展、開講座,氛圍更如同書店、咖啡館般溫馨,絕對顛覆你的想像!

大慶證改造「老號子」教菜籃族懂理財 • 老券商如何跟上時代創新?為服務習慣來號子駐點的資深股民,大慶證券董事長黃谷涵找來頂尖設計人才擔任品牌長,將品牌、內容、空間換新貌,成功擦出新火花。

新光人壽「人生設計所」開外掛擴客群 • 台灣人愛買保險,每人擁有不只一張保單,在這樣的成熟市場,新光人壽如何靠著全新副品牌「人生設計所LIFE Lab」,擴大打擊面,吸引新客?

聚陽後發先至斜槓產能笑傲30年 • 一隻病毒搞得百業蕭條,身為「防護衣國家隊」的聚陽實業,因訂單爆量,屢屢攻占媒體版面,董事長周理平如何長年穩健操盤,又讓企業趁勝追擊,繳出更亮眼的成績單?

餐具界Apple拚創新大同磁器建置入口網 • 從手中飯碗,到腳下地磚,大同磁器產品深入你我日常生活。風光一甲子,卻因疫情切斷最大經銷商通路,加上市場生態轉變、同業低價競爭,董事長廖伯祥要如何另謀出路?

豪紳全員換腦有感行銷逆勢奏捷 • 一家隱身桃園的紡織小廠豪紳纖維,竟讓台積電、大立光、各大醫院爭搶它的無塵衣和手術服。去年,在疫情衝擊下,本業訂單雖重挫四成,卻也激發前所未有的轉型,讓全年營收逆勢創高。

40年羅技八年拚轉型拚出獲利翻倍 • 瑞士電腦周邊大廠羅技,以滑鼠、鍵盤聞名,多年來,一直高居全球市占第一寶座。不過,早在疫情之前,羅技就進入第二成長曲線了;而這八年默默轉型的它,究竟做了什麼,竟能抵抗個人電腦產業長期衰退的地心引力?

被耽誤的未來媽媽

「求生」好難盼不到驗孕棒兩條線 • 探討不孕現象的台劇《未來媽媽》受好評,凸顯在台灣,「生育困擾」早已不是少數人的痛苦。在工作表現亮眼的職場達人,連專門治療不孕的不孕症醫師,都曾陷入不孕的煎熬中⋯⋯

台灣「超強助孕團」磁吸全球求子父母 • 我國新生兒人數雖然持續下降,但台灣其實有著一批超強「助孕團」!《遠見》走入不同領域,從醫療院所、生技產業、到科技新創,看到國內全方位生殖醫學領域發展,不只造福國民,更有機會打開國際市場,成為下一波國際醫療新契機。

全球催生戰轉向瞄準不孕「疾病」

許「未來媽媽」一個未來 • 只要能對症下藥、接受治療,多數不孕症患者都有機會一圓生子夢想。政府目前有哪些「助生」政策需要強化?能否打造出更開放的生育新未來?

先別說方艙醫院了聽過模組化病房嗎? • 疫情當急,醫療病床不足怎麼解?台灣小智研發、輔大醫院與台灣設計研究院,三方攜手獨創出MACWARD模組化病房,做到方艙醫院做不到的事。

服下「降格」良藥台大癌醫解危續命 • 備受期待的台大癌醫中心,營運兩年來,深陷財務與組織轉型危機,成為台大校長管中閔的燙手山芋,如今自願從「中心變分院」,雖被降格,卻創造三贏局面。

投保前看仔細防疫保單別只買心安 •...

No.454_Apr-24

No.454_Apr-24

No.453_Mar-24

No.453_Mar-24

No.452_Feb-24

No.452_Feb-24

No.451_Jan-24

No.451_Jan-24

No.450_Dec-23

No.450_Dec-23

No.449_Nov-23

No.449_Nov-23

No.448_Oct-23

No.448_Oct-23

No.447_Sep-23

No.447_Sep-23

No.446_Aug-23

No.446_Aug-23

No.445_Jul-23

No.445_Jul-23

No.444_Jun-23

No.444_Jun-23

No.443_May-23

No.443_May-23

No.442_Apr-23

No.442_Apr-23

No.441_Mar-23

No.441_Mar-23

No.440_Feb-23

No.440_Feb-23

No.439_Jan-23

No.439_Jan-23

No.438_Dec-22

No.438_Dec-22

No.437_Nov-22

No.437_Nov-22

No.436_Oct-22

No.436_Oct-22

No.435_Sep-22

No.435_Sep-22

No.434_Aug-22

No.434_Aug-22

No.433_Jul-22

No.433_Jul-22

No.432_Jun-22

No.432_Jun-22

No.431_May-22

No.431_May-22